引言:超越娱乐的深层渴望

在现代社会快节奏的生活中,人与人之间的情感连接似乎变得愈发稀薄。我们渴望被理解,也渴望理解他人,但往往缺乏有效的方式去开启这些深层的对话。正是在这样的背景下,一款名为《同感》(Feelinks)的桌游应运而生。它不仅仅是一款游戏,更是一个精心设计的“情感连接工具”。今天,我们有幸深入采访了《同感》背后的两位核心设计师——心理学专业人士Jean-Louis Roubira与Vincent Bidault,共同探寻这款旨在“连接人心”的游戏,其诞生的初衷、蕴含的心理学理念,以及它如何帮助无数家庭和个体实现更深层次的理解与共鸣。

一、心理学根基:为何选择情感交流作为核心?

当被问及创作《同感》的最初灵感时,Jean-Louis Roubira 和 Vincent Bidault,不约而同地提到了他们长期的临床与实践经验中观察到的一个普遍现象:人们普遍缺乏有效的情感表达与识别工具。

1.1 情感素养的缺失与社会需求

在儿童与青少年的成长过程中,以及成年人的人际交往中,情绪的识别、理解和健康表达是情商(Emotional Quotient, EQ)的核心构成要素。然而,传统的教育体系往往更侧重于知识和技能的传授,而忽视了情感素养的培养。这导致许多人在面对复杂情绪时手足无措,难以有效沟通,甚至引发误解和冲突。

“我们发现,无论是孩子还是大人,都渴望一个安全的空间去表达自己的感受,也渴望被他人理解。但现实中,这种‘开口’往往很难。市场上虽然有各种教育工具,但专门针对情感交流、能促进同理心发展的游戏却少之又少。”Bidault说,“《同感》的诞生,正是为了填补这一市场空白,提供一个既有趣又富有教育意义的平台。”

1.2 “非暴力沟通”与“同理心”的理论基础

《同感》的设计理念深受马歇尔·卢森堡博士的“非暴力沟通”(Nonviolent Communication, NVC)理论和同理心研究的影响。非暴力沟通强调通过观察、感受、需要和请求四个要素,促进真诚有效的沟通,避免评判和指责。

Roubira解释道:“我们希望玩家在游戏中学习如何‘听见’自己内心的声音,也学习如何‘听见’他人的心声。这需要一种深刻的同理心——不仅仅是知道对方的情绪,更是理解这些情绪背后的需求。游戏机制的每一步,都旨在引导玩家走向这种非评判性的、富有同理心的交流。”

同理心(Empathy),作为《同感》的核心,其定义并不仅仅是“感同身受”,而是指理解并分享他人感受的能力。心理学上,同理心通常分为以下几个层面:

-

认知同理心(Cognitive Empathy):理解他人的想法和感受,即“我知道你现在可能很生气”。 -

情感同理心(Affective Empathy):亲身感受他人的情绪,即“我能感受到你现在的愤怒”。 -

同情性关怀(Compassionate Empathy):在理解和感受的基础上,产生帮助他人的愿望,即“我能感受到你的痛苦,我希望你能好起来”。

《同感》在设计上巧妙地融合了这些同理心的维度,通过游戏化的方式,让玩家在实践中不断提升其同理心能力。

二、《同感》机制的深层考量:游戏如何促进情感连接?

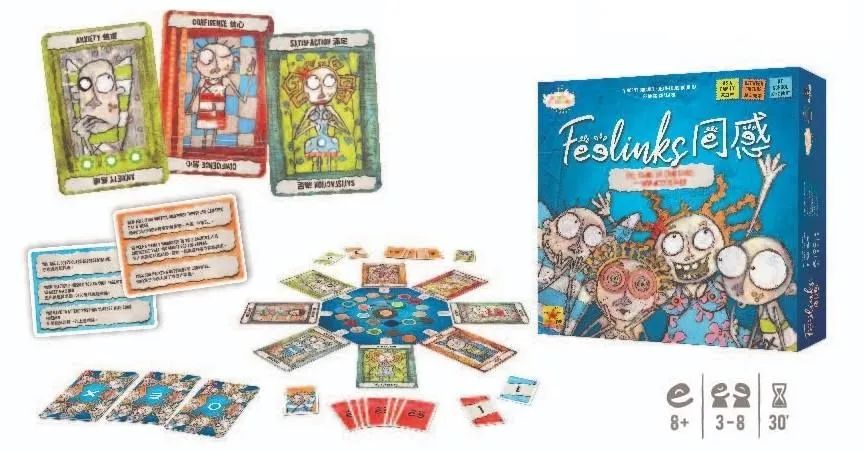

《同感》的核心机制围绕“情境选择与情绪表达”、“情绪猜测”、“揭示与讨论”以及“计分与同理心轨迹”展开。这些看似简单的步骤,都蕴含着设计师们对心理学原理的深刻理解。

2.1 情境卡的设计哲学:贴近生活,引发共鸣

游戏中的情境卡(如“你被老师误解时”、“你帮助了别人时”、“你即将要和许久未见的朋友见面时”等),涵盖了日常生活中可能遇到的各种场景。Bidault表示:“我们花费了大量精力去设计这些情境,它们必须是普适的、能够引发共鸣的,同时又具有一定的开放性,让不同年龄、不同背景的玩家都能从中找到自己的影子。”

这些情境旨在鼓励玩家将游戏中的情境与自己的真实生活经验联系起来,从而引发更真实、更深层次的情绪表达。

2.2 情绪卡的精确表达:细致入微的情绪光谱

《同感》的另一大特色是其丰富且精准的情绪卡。从“快乐”、“悲伤”等基本情绪,到“沮丧”、“惊讶”、“宽慰”等更细微的情绪,共 24 张情绪卡,涵盖了人类情感的广阔光谱。Roubira强调:“我们希望提供足够多的情绪词汇,让玩家能够更准确地表达自己的感受,避免笼统的‘不开心’或‘烦躁’。这本身就是一种情感素养的提升。”

通过选择最能代表自己感受的情绪卡,玩家开始了一段自我觉察的旅程。这种“标签化”情绪的过程,有助于提升个体的情绪粒度,即区分和描述不同情绪的能力。

2.3 “猜测”与“揭示”环节的心理意义:挑战认知,促进理解

在“情绪猜测”环节,玩家需要根据对搭档的了解,猜测对方会选择哪种情绪卡。随后,“揭示与讨论”环节则是游戏的精髓所在。所有玩家同时揭示自己的选择和猜测,并自由解释选择的原因。Roubira认为,这个环节是真正的魔法发生之地。

“当你的猜测与对方不符时,那正是学习和理解的开始。”他解释道,“玩家会好奇:‘为什么你会选择这个情绪?’然后,通过倾听对方的解释,你开始理解对方的视角、价值观和经历,这挑战了你原有的认知,从而加深了对彼此的理解。”

这种开放、非评判性的讨论,正是非暴力沟通的实践。它鼓励玩家关注“为什么”,而不是“对错”,从而建立起更深层次的连接。

2.4 “同理心轨迹”的教育价值:超越胜负,关注成长

《同感》的计分机制,即“同理心轨迹”,也独具匠心。游戏的目标并非单纯的胜负,而是通过准确猜测和真诚分享,在轨迹板上前进,象征着同理心的提升和对他人开放的程度。Bidault指出:“我们刻意弱化了传统游戏的竞争性,强调合作与理解。我们希望玩家明白,最重要的不是赢过别人,而是赢得对彼此的理解和连接。”

这种计分方式,将游戏的教育和治疗目标融入了核心玩法,让玩家在轻松愉快的氛围中,自然而然地提升情商,增强人际理解。

三、游戏中的“情感浓度”:如何让玩家“被看见”与“看见他人”?

《同感》在设计之初,就致力于注入高浓度的“情感连接”元素,让玩家在游戏中实现“被看见”和“看见他人”的双重体验。这种情感浓度,使其在家庭、教育乃至专业咨询领域都展现出巨大的潜力。

3.1 家庭场景中的应用:亲子沟通的桥梁

对于亲子教育家而言,《同感》无疑是一款宝贵的工具。许多家长反馈,通过《同感》,他们第一次真切地听到了孩子内心深处的感受,也让孩子有机会理解父母的情绪。出版社在网站上分享道:“我们收到过很多感人的反馈,有家长说,平时孩子不愿分享学校里的事,但玩《同感》时,通过一个情境卡,孩子突然就说出了自己被误解的委屈。那一刻,亲子间的隔阂瞬间消弭。”

游戏提供了一个安全、中立的“缓冲区”,让敏感或难以启齿的话题得以在轻松的氛围中被提及和讨论,从而成为亲子沟通的有效桥梁。

3.2 教育与治疗领域的潜力:专业人士的工具

《同感》已被教育界、医护界等专业人士广泛认可并应用于教学和治疗实践中。心理咨询师将其作为“破冰”工具,帮助来访者开启情感表达;学校辅导员用它来培养学生的同理心,化解校园冲突;团队建设者则用它来增进成员间的了解和信任。

曾有学校的心理老师强调:“《同感》的普适性在于,它提供了一个通用的情感交流框架,可以根据不同的群体和目的进行调整和应用。它不是替代专业的心理治疗,而是提供一个辅助性的、低门槛的切入点。”

3.3 面对“不适感”的积极解读:成长的契机

当然,也有部分玩家在猜测错误或感觉自身情绪与群体格格不入时,可能会感到不悦或“格格不入”。设计师们对这种“不适感”有着积极的解读。

Roubira解释:“这种不适感恰恰是自我认知的开始。它促使你思考:为什么我的感受和别人不一样?为什么我没有理解TA?这种反思是成长的动力。游戏提供了一个安全的环境去体验这种不适,并学会如何处理它,而不是回避。”

通过讨论和解释,玩家能够理解个体情绪的差异性和复杂性,从而学会接纳自己,也接纳他人的不同,这正是同理心深化的表现。

四、《同感》的愿景:一款游戏如何开启一种生活方式?

设计师和曾使用过《同感》上课的老师们对这款游戏的愿景远不止于一款成功的桌游,他们希望它能成为一种“生活方式的开启”。

4.1 从游戏到日常:将同理心融入生活

“我们希望《同感》能够将游戏中的情感交流模式,延伸到玩家的日常生活中。”Bidault说道,“如果每个人都能在家庭、工作和社交中,像玩《同感》一样,去主动表达感受,去真诚猜测他人,去耐心倾听解释,那么我们的社会将会变得更加和谐与富有同理心。”

《同感》所倡导的,是一种积极的情感互动模式:主动观察、尝试理解、开放表达、非评判性倾听。这种模式一旦被内化,便能自然而然地融入到生活的方方面面,成为一种促进和谐人际关系的生活哲学。

4.2 对未来情感教育的展望

两位设计师对未来情感教育充满希望。他们相信,随着社会对情商和心理健康重视程度的日益提高,《同感》这类工具将在家庭教育、学校教育中扮演越来越重要的角色。

有学校的心理老师曾展望道:“我们希望《同感》能够激发更多关于情感教育的探讨和实践。让孩子们从小就学会认识情绪、管理情绪、表达情绪,并理解他人的情绪,这将为他们未来的幸福人生奠定坚实的基础。”

结语:一场永无止境的心灵连接之旅

通过跟设计师和了解过这款游戏的老师们进行多次深入沟通,我们不仅揭开了《同感》这款游戏背后的设计哲学与心理学奥秘,更感受到了他们对促进人际情感连接的真挚热情与深刻愿景。《同感》不仅仅是一款桌游,它是一扇窗,让我们可以“看见彼此”;它是一座桥,帮助我们“连接真心”。它邀请我们踏上一场永无止境的心灵连接之旅,在理解与共鸣中,共同构建一个更加温暖、有爱的世界。

我们期待,在未来的日子里,《同感》能够继续陪伴更多家庭和个体,开启更多真诚的对话,点亮更多被看见的瞬间。

欢迎添加小助手微信转人工咨询:ZHIYANJIaBG

这里有你喜欢的桌游

微信/微博/小红书:智研家

本篇文章来源于微信公众号: 智研家