字数 1310,阅读大约需 7 分钟

引论:情绪识别的迷思

人类是奇特的生物,他们的大脑深处,蕴藏着数百万年进化而来的情绪反应机制,却又在社会化过程中学会了掩饰、转化与表达这些原始冲动。在这个信息爆炸的时代,我们每天与无数人交流,却常常对身边至亲之人的真实想法感到茫然。这种情感连接的缺失,或许是现代人普遍焦虑的根源之一。

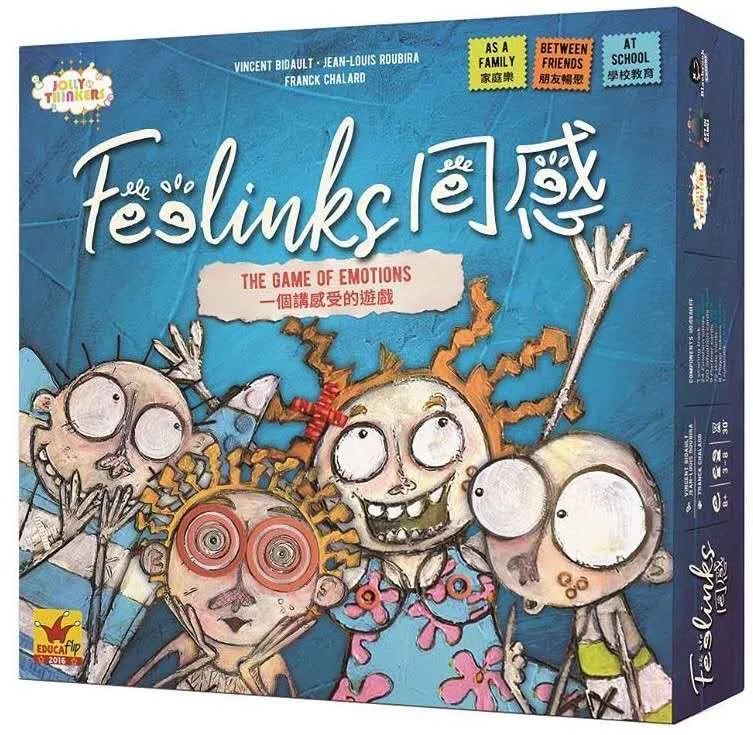

这款名为《同感》的桌游,以其简洁的机制巧妙地切入了这一人类永恒的命题。。它不是一场关于策略与运气的较量,而是一次关于情绪识别与共情能力的社会实验。作为一名长期研究人类行为的观察者,我对这种将心理学原理融入游戏的尝试颇感兴趣。

分析:情绪博弈的多维解构

一、机制的精妙:简约中见深刻

《同感》的游戏机制设计出奇地简单:玩家面对各种情境,先选择自己可能产生的情绪,然后猜测特定玩家在同一情境下的情绪反应。这种设计隐约有着医学上"双盲实验"的影子——每个人既是观察者,也是被观察者,在互相不知对方选择的情况下做出判断。

游戏配件也极为克制:情绪卡、情境卡、投票卡与计分板,没有华丽的修饰,如同一位不事雕琢的作家,用最朴素的语言传递最深刻的思想。八种基础情绪(开心、伤心、生气、害怕、惊讶、厌恶、信任、期待)涵盖了心理学中的核心情感维度,这种精简本身就是对复杂人性的一种尊重。

二、心理距离的测量:情感连接的量化

在传统社交活动中,我们习惯于表面的客套的寒暄,《同感》则提供了一种突破表层交流的可能。当一位玩家正确猜测了伙伴的情绪选择,双方各获得3分——这种计分方式暗合了心理学中的"互惠理论",将情感连接转化为量化的奖励。

有趣的是,游戏中最令人深思的往往不是猜对的瞬间,而是那些出乎意料的错误判断。当你确信朋友会因某情境而愤怒,他却选择了悲伤;当你以为伙伴会感到恐惧,她却表现出期待——这些认知偏差的暴露,恰恰是我们重新认识彼此的契机。

三、情境设计的精髓:生活切片的艺术提炼

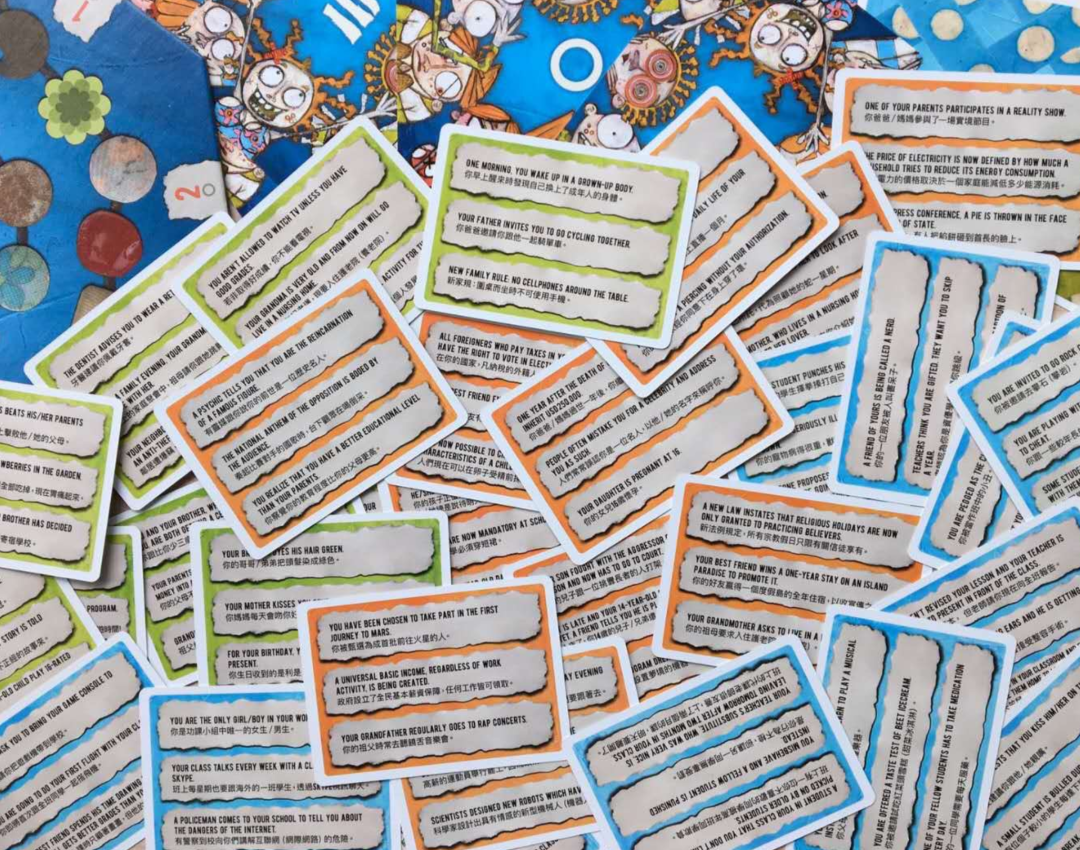

游戏中的情境卡涵盖家庭、朋友、工作等多个领域,如同生活的切片般被提炼成简短的文字描述。这些情境既有日常琐事,也有道德两难,既考验玩家的情绪反应,也测试人际关系中的理解深度。

以一个典型情境为例:"你的朋友在公共场合说了一个关于你的尴尬秘密"。面对这种情况,有人选择愤怒,有人选择尴尬,有人选择幽默应对——这些差异不仅反映了个体性格,也折射出不同的人生经历与价值观念。正如医学原理所揭示,情绪反应有其生理基础,但更多地受到个体认知模式的调节,《同感》巧妙地将这一原理融入游戏体验。

结论:游戏之外的情感觉醒

《同感》的意义远超一款桌游的范畴。在这个数字化的时代,我们习惯于通过社交媒体展示经过精心包装的自我,而真实的情感交流却日渐稀少。这款游戏提供了一个安全的环境,让参与者放下防备,探索彼此内心的情感地图。

从心理学角度看,《同感》触及了人类最基本的社会需求——被理解与理解他人。当一个玩家成功猜测伙伴的情绪时,那种"我懂你"的连接感比游戏胜利本身更有价值;当玩家发现自己的情绪被准确捕捉,那种"被看见"的满足感也远超分数的累积。

在我看来,《同感》不仅是一款游戏,更是一面镜子,映照出我们与他人之间情感连接的现状。它提醒我们,在这个高速运转的世界里,慢下来感受彼此的情绪,或许是我们应该重新学习的能力。

正如古希腊哲学家所言:"认识你自己",而《同感》似乎在温柔地补充:"也认识你身边的人"。在这个意义上,它不仅是一款桌游,更是一次关于人性的深度探索,一次情感智慧的集体练习。

游戏可能会结束,但那些被唤醒的情感连接,那些重新发现的理解,却可能在生活中延续。这或许正是《同感》这款小小桌游的最大魅力所在。

·END·

好游戏,好心情

微信号 / 微博 / 淘宝 : 天X天桌游

本篇文章来源于微信公众号: 天X天桌游